Дефекты внутренней стороны сетчатки глаза. Патологии органа зрения

Возникает макулярный разрыв сетчатки при недостатке витаминов, аномалиях развития глаза, а также после операции или травмы. При этом происходит появление дыры на глазном дне, чаще это случается в центральной области и грозит полной или частичной потерей зрения. Такое повреждение нарушает молекулярный слой макулы, который ответственный за цветовосприятие.

Лечение патологии заключается в выполнении оперативного вмешательства.

Причины развития

Спровоцировать разрыв макулы глаза может воздействие на организм человека таких факторов:

Патология развивается на фоне механического повреждения глазного яблока.

Патология развивается на фоне механического повреждения глазного яблока.

- травматическое повреждение;

- близорукость высокой степени;

- скачки артериального давления;

- стрессы;

- переутомление;

- недосыпание;

- значительные физические нагрузки;

- последствия оперативного вмешательства;

- воспалительные заболевания глаза;

- врожденные анатомические особенности глазного яблока;

- преклонный возраст;

- курение;

- употребление алкоголя;

- неправильное питание;

- недостаток витаминов и микроэлементов;

- воздействие ультрафиолетового излучения;

- сахарный диабет;

- атеросклероз;

- ангиосклеротические изменения;

- повышенное внутриглазное давление.

Повреждение сетчатки происходит при воздействии на глазное яблоко различных факторов. Чаще всего патология обусловлена травмой, результатом неудачного оперативного вмешательства или недостатком витаминов и микроэлементов. Разрыв макулы может быть также идиопатический, то есть возникать по неизвестным причинам. У детей заболевание вызвано врожденными особенностями строения глаза.

Основные симптомы

Изображение становится нечетким и размытым.

Изображение становится нечетким и размытым.

Макулярный разрыв сетчатки глаза вызывает развитие у человека таких клинических признаков:

- боль в глазах;

- ухудшение зрения;

- изменение контуров предметов;

- искажение окружающего мира;

- невозможность выполнять мелкие действия;

- невозможность читать;

- серое пятно перед глазами или зона скотомы;

- нарушение восприятия цветов;

- раздражительность при попадании яркого света;

- слезотечение.

Разрыв сосудистой оболочки глаза и макулы может протекать полностью бессимптомно. При этом у человека не возникает никаких проявлений патологии. Во время повреждения происходит нарушение молекулярной взаимосвязи между различными слоями и светочувствительными клетками. Дырка в сетчатке может быть сквозной и неполной. В таком случае разрыв называется ламинарный и поражает лишь несколько слоев макулы. В месте, где находится дырка, человек теряет способность видеть и появляется темная зона или скотома.

Осложнения

Кровоизлияние может спровоцировать развитие гематом.

Кровоизлияние может спровоцировать развитие гематом. Сквозной или ламеллярный разрыв сетчатки без необходимого лечения приводит к полной потере зрения. Иногда патология провоцирует возникновение выпадения участка поля зрения. А также пациент жалуется на головную боль, головокружение и потерю сознания. Кроме этого, больного беспокоит мелькание мушек и появление молний перед глазами. Разрывы сетчатки в результате травмы очень опасны, так как могут вызвать массивное кровоизлияние в ткани глазного яблока.

Как проводится диагностика?

Заподозрить то, что сформировалось макулярное отверстие, можно по присутствию у пациента характерных для этой патологии клинических признаков. Кроме этого, пациентам рекомендуется проводить офтальмоскопическое исследование, с помощью которого удается визуализировать состояние глазного дна и образований, на нем расположенных. Важно исследовать объемы полей зрения и выполнить ультразвуковую диагностику глазного яблока. В комплексном исследовании показана магнитно-резонансная и компьютерная томография. Сдают общий и биохимический анализ крови.Подход к терапии макулярного разрыва сетчатки должен быть комплексным и включать в себя использование медикаментозных препаратов, оперативных манипуляций и народных методов воздействия. Это гарантирует положительный эффект от лечения и быстрое восстановление зрительной функции. Вылечить патологию поможет выполнение оперативного вмешательства. С этой целью чаще всего используется метод криохорургии и фотокоагуляции, которые помогают укрепить края оторванных тканей на нужное место на глазном дне и при этом минимизировать дальнейшее повреждение и формирование рубцов. Медикаментозное лечение используется в качестве симптоматической терапии и применяется в послеоперационный период. Эффективность терапии зависит от скорости оказания помощи, которая должна быть оказана в первые часы после того, как произошел макулярный разрыв.

Этиология и патогенез центральных разрывов сетчатки недостаточно изучены. Нередко они сочетаются с деструкцией стекловидного тела и центральной хориоретинальной дистрофией (рис. 6-34).

Клиника

Разрывы сетчатки могут быть полными или ламеллярными в зависимости от того, имеется повреждение всей сетчатки или лишь отдельных её слоёв. Заболевание развивается у людей пожилого возраста, причём чаще страдают женщины. Зрение снижается постепенно, в течение 1-2 лет. В 12% случаев разрывы имеются на обоих глазах. Макулярные разрывы формируются в парном глазу на фоне дистрофических изменений сетчатки.

Рис. 6-34. Центральный разрыв сетчатки (схематично).

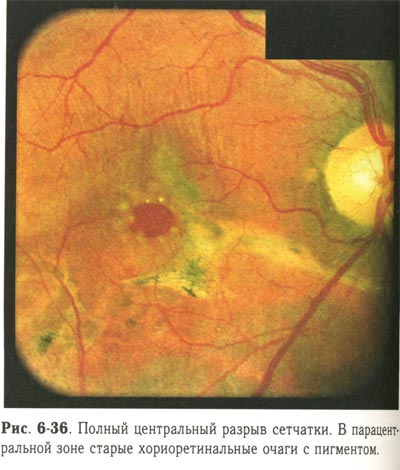

Офтальмоскопическая картина достаточно характерна: округлый или овальный очаг в фовеальной области с чёткими границами. Размеры разрывов очень различны. На дне разрыва определяются деструкция пигментного эпителия и желтоватые точечные дистрофические очажки, представляющие собой скопления макрофагов с включениями пигмента. По краю разрыва сетчатка отёчна (по типу отслойки пигментного эпителия). К сопутствующей патологии относятся друзы сетчатки, эпиретинальные мембраны, изменения пигментного эпителия. Со временем макулярные разрывы претерпевают офтальмоскопические изменения, их диаметр может увеличиваться, уменьшаться или оставаться неизменным. На ранних стадиях ФАГД отмечается контрастирование в области макулярных разрывов (рис. 6-35 , 6-36 , 6-37 , 6-38 , 6-39 , 6-40).

Лечение

Показана лазерная коагуляция аргоновым или криптоновым лазером с формированием двойного кольца коагулятов, отступя на половину диска зрительного нерва от края разрыва.

Литература

- Кацнельсон Л.А., Форофонова Т.И., Бунин А.Я. Сосудистые заболевания глаз. — М.: Медицина, 1990. — С. 196-204.

- Morgan C., Schats H. Idiopathic macular holes // Amer. J. Ophthal. 1985. — Р. 437-444.

| |

| Полный центральный разрыв сетчатки. В парацентральной зоне старые хориоретинальные очаги с пигментом. |

| Последствия воспалительного процесса. Дырчатый разрыв в преретинальной пленке в центральной области глазного дна, имитирующий центральный разрыв сетчатки. |

| ФАГД того же больного. Артериовенозная фаза. Измененные, с повышенной проницаемостью сосудистой стенки сосуды в области преретинальной шварты. Складки сетчатки. Макулярная зона не флюоресцирует, что указывает на целостность слоев сетчатки. |

| Центральный разрыв сетчатки, окруженный экссудативным валом, с точечными отложениями твердого экссудата в зоне разрыва. Фотография в бескрасном свете. |

| ФАГД того же больного. Артериовенозная фаза. Центральный разрыв сетчатки. Гиперфлюоресценция в зоне разрыва. |

Люди, чей возраст перевалил за 50 лет, в особенности женщины, часто страдают таким зрительным расстройством, как макулярный разрыв. Оно представляет собой дефект сетчатки круглой или овальной формы, который может быть как частичным, так и сквозным. При этом отверстия, образовавшиеся в макулярной зоне, приводят к возрастным изменениям зрения, процессы которых не обратимы.

Виды разрывов сетчатки

Среди всех видов разрывов сетчатки выделяются такие:

- Клапанный. Сетчатка срастается со стекловидным телом, в результате чего и происходит разрыв.

- Дырчатый. Результат дистрофии сетчатки.

- Отрыв сетчатки от зубчатой линии из-за нарушения их связи.

- Макулярный. Разрыв в результате того, что стекловидное тело срастается с центром сетчатки.

Остановимся подробнее на последнем из них.

Причины возникновения макулярного разрыва

Основной причиной макулярного разрыва является старение организма. По статистике этот факт становится результатом дефекта сетчатки глаза в 80% случаев. К иным факторам возможного возникновения макулярного разрыва относят:

- Хирургические вмешательства, организованные с целью решения проблемы зрительных патологий. У небольшого количества пациентов разрыв сетчатки наблюдается из-за истончения её стенок. В результате этого под неё попадает жидкость, содержащаяся в стекловидном теле. Этот процесс называется регматогенной или первичной отслойкой сетчатки.

- Нарушение в строение фоторецепторов.

- Скачки давления.

- Травмирование поверхности глазного яблока.

Есть ряд отклонений в здоровье, которые могут усугубить состояние при макулярном разрыве. К ним относятся :

- Гипертонические проявления.

- Нахождение в состоянии постоянного стресса.

- Неправильное распределение физических нагрузок. В частности перегрузки, прыжки, резкие наклоны.

- Черепно-мозговые травмы.

По началу болезнь не подаёт никаких признаков, развиваясь медленно. Её симптомы появляются, когда отклонение от нормы прогрессирует.

Симптомы макулярного разрыва

Чаще всего макулярный разрыв обнаруживается случайно во время планового посещения офтальмолога. Симптомы, указывающие на появление болезни, проявляют себя постепенно. К ним относятся :

- Снижение остроты зрения. Его ухудшение при взгляде вдаль.

- Появление тёмного пятна по центру изображения.

- Периодические вспышки перед глазами.

- Образование уплотнений внутри глаза.

- Трудности во время чтения и при работе с мелкими деталями на близком расстоянии. Контуры букв и различных мелочей при этом становятся размытыми.

Любой из этих признаков – повод обратится к врачу. Чаще всего они проявляются на одном глазу. Насколько выражены симптомы разрыва сетчатки зависит от степени повреждения её тканей.

Стадии заболевания

Впервые классификация стадий макулярного разрыва была предложена Джонсоном и Гассом. Дата этой систематизации – 1988 год. По Гассу стадии развития болезни соответствуют таким этапам:

- А. Отслоение центральной области сетчатки (фовеллы) и образование кисты в макулярной зоне. В результате лютеиновых скоплений усиливается пигментация жёлтого цвета.

Б. Поднятие центральной области сетчатки к её периферии. Лютеиновое пятно теперь похоже на кольцо. Центр сетчатки расслаивается, поэтому образуются дефекты ближе к её верхней области. - На сетчатке образуется сквозной разрыв. Иногда появляется уплотнение на стекловидном теле, называемое псевдомембраной.

- Диаметр сквозного разрыва значительно увеличивается.

- Фиксируется полное отслоение стекловидного тела.

Существует также и нулевая стадия заболевания. Она характеризуется тем, что центральная область сетчатки находится в состоянии постоянного натяжения. В 50% случаев этот процесс протекает без изменений на протяжении долгого времени.

Вот возможная клиническая картина при макулярном разрыве:

Здесь же описаны и некоторые методы диагностики. Ответ офтальмолога на обращение пользователя интернета был таков:

Как мы видим, он доступно объяснил, что такое макулярный разрыв.

Диагностика макулярного разрыва

При диагностике макулярного разрыва используют как визуальные, так и инструментальные исследования. Вот общий перечень методов диагностики разрыва сетчатки:

- Проверка зрения на остроту (визометрия). При этом качество зрения зависит от стадии заболевания.

- Исследование с помощью тест-сетки Амслера. Призвано выявить макулярное отклонение без чёткой характеристики заболевания. Помогает установить такие нарушения зрения, как искажение контуров и появление пятна в центре периферии.

- Визуальное выявление повреждений сетчатки с помощью светового рассмотрения глаза через линзу.

- Лазерная диагностика. Таким методом выявляется повреждённая область. Если световой луч направить на зону дефекта, то пациент не будет его видеть.

- Исследование глазного дна (офтальмоскопия). При этом выявляется изменение его формы и окраски.

- Бета-сканирование глаза при помощи высоких частот (УЗИ). С его помощью определяется стадия заболевания.

- ФАГ – Флюоресцентная Ангиография Глазного дна. Выявляет наличие разрыва сетчатки и его месторасположение.

- ЭРГ – ЭлекроРетиноГрафия. Помогает в оценке функциональности глаза.

- Микросферопериметрия. Исследование преследует ту же цель, что и ЭРГ.

- ОКТ – Оптическая Когерентная Томография. Комплексное исследование, позволяющее составить полную клиническую картину заболевания.

Список исследований, назначаемых врачом, зависит от конкретного случая макулярного разрыва. После обследований офтальмолог устанавливает диагноз и назначает лечение.

Лечение макулярного разрыва

В редких случаях незначительные разрывы сетчатки заживают самостоятельно. Но если наблюдается значительный дефект макулярной области, то единственным средством, которое может помочь больному, становится операция.

Операция, которая позволяет восстановить зрение после разрыва сетчатки, называется микроинвазивная витрэктомия. Она проводится в несколько этапов:

- Введение через три прокола трубочек для доступа ножа к дефекту, освещения и подачи физиологического раствора.

- Удаление участков стекловидного тела, подвергшихся изменениям. При этом его заднее основание отделяется от сетчатки.

- С помощью пинцета удаляется внутренняя пограничная мембрана. В результате чего закрывается макулярное отверстие.

- В полость стекловидного тела вводится газ, который находится там до тех пор, пока оно не заполнится жидкостью. Газ рассасывается самостоятельно спустя две недели.

Операция длится всего 30 минут. Она безболезненная и позволяет устранить макулярный разрыв полностью. Как результат – зрение идёт на улучшение.

Послеоперационные меры

После операции зрение постепенно восстанавливается. Чтобы этот процесс занял меньшее время потребуется соблюдение таких мер:

- Как можно большее время в первые 4 дня человек, перенесший операцию на макулу, должен находится в положении «лицом вниз». Благодаря этому на макулярную зону оказывает давление глазной пузырь и она быстрее зарастает.

- Назначаются глазные капли противовоспалительного и антибактериального действия.

- Необходимо находится в состоянии покоя. Избегайте перегрузок глаз, инфекционных заболеваний и травм.

- Соблюдайте гигиену глаз.

Зрение восстановится полностью когда газ в стекловидном теле рассосётся, а послеоперационный период, который подразумевает постоянный контроль зрения у офтальмолога, закончится. Однако есть риск повторного разрыва макулы. Чтобы этого не произошло нужно остаток жизни проводить в щадящем режиме для глаз и встать на учёт к офтальмологу по поводу перенесённого заболевания.

Профилактика разрыва макулы

Чтобы уменьшить риск образования макулярного разрыва, необходимо придерживаться таких правил:

- Регулярно посещайте офтальмолога.

- Предупреждайте те возрастные изменения, которые влияют на стекловидное тело.

- Остерегайтесь травмирования зрительного органа.

При первых подозрениях на макулярный разрыв, обратитесь к врачу. Если заболевание перейдёт в окончательную стадию, вам грозит полная потеря зрения.

Как известно, сетчатка выстилает глазное яблоко изнутри. В самом ее центре располагается макулярная область, отвечающая за остроту зрения и цветовосприятие. Сетчатая оболочка в зоне макулы очень тонкая, из-за чего легко рвется. Сначала патология может никак не проявляться, однако вскоре человек замечает появление тревожных симптомов.

Причины

Несколько десятилей назад ученые были уверены, что большинство макулярных разрывов является следствием травм. Однако в конце прошлого века выяснилось, что травматические повреждения выступают провоцирующим фактором всего в 10% случаев. А 80% надрывов сетчатой оболочки являются идиопатическими. Это значит, что достоверно выявить их причину невозможно.

Тот факт, что макулярный разрыв сетчатки встречается в основном у пожилых людей, объяснить несложно. С возрастом в сетчатой оболочке происходят дегенеративные изменения, вследствие чего она ослабевает и истончается. Тракции стекловидного тела, гидравлическое давление или другие провоцирующие факторы с легкость приводят к ее надрывам. Постепенно дефект увеличивается в размерах и становится все более опасным.

К возможным причинам патологии относятся:

- Травмы . Прошедшая через глазное яблоко ударная волна часто приводит к формированию дефектов сетчатой оболочки. Травматические разрывы могут встречаться у людей любого пола и возраста.

- Перенесенные оперативные вмешательства . Спонтанные разрывы сетчатой оболочки появляются у 1% пациентов, перенесших офтальмологические операции. Объяснить их образование можно особенностями строения глаз у отдельных людей. Как правило, вины хирурга в этом нет.

- Регматогенная отслойка сетчатки . Возникает вследствие эпиретинального фиброза, возрастных изменений в стекловидном теле, нарушения гидравлического давления. Отслоение сетчатой оболочки в дальнейшем ведет к ее разрыву в макулярной или другой зоне.

Появление дефекта могут спровоцировать избыточные физические нагрузки, подъем тяжестей, чрезмерно активные наклоны и прыжки. Длительные стрессы и повышенное артериальное давление также вносят свой вклад в развитие патологии.

Симптомы

На начальных стадиях макулярный разрыв сетчатки глаза протекает практически бессимптомно, что сильно затрудняет диагностику. Поначалу больной замечает легкую размытость контуров предметов или шрифта при чтении. Иногда симптомы патологии человек выявляет случайно, ненадолго закрыв здоровый глаз.

Со временем болезнь может регрессировать или прогрессировать. В первом случае состояние человека будет стабильным, во втором – симптомы станут более явными. Чем раньше больной заметит ухудшение и чем скорее обратиться в больницу – тем выше у него шансы сохранить зрение.

К возможным признакам болезни относятся:

- ухудшение зрения вблизи и вдаль;

- трудности при чтении и выполнении работы с мелкими деталями;

- снижение четкости зрения;

- искажение, искривление изображения;

- размытость или двоение в глазах;

- нарушение цветовосприятия;

- появление серого или черного пятна перед больным глазом;

- искры, световые блики и вспышки, которые особенно хорошо видно в темноте.

Разрыв макулы может быть как односторонним, так и двухсторонним. Одновременное поражение обоих глаз наблюдается примерно у 20% пациентов.

Примечательно, что повреждение сетчатой оболочки никогда не сопровождается болезненными ощущениями. Это объясняется тем, что сетчатка полностью лишена чувствительных нервных окончаний. Отсутствие боли одновременно затрудняет диагностику и облегчает самочувствие человека.

Группы риска

Макулярный разрыв сетчатки чаще выявляют у людей из определенных групп. У таких мужчин и женщин имеются предрасполагающие факторы, которые способствуют развитию патологии. Следовательно, болеют они намного чаще остальных.

Основные группы риска:

- Лица пожилого возраста . Согласно статистическим данным, чаще всего болезнь выявляют у женщин 55–75 лет. Пожилые мужчины болеют намного реже.

- Люди с наследственной предрасположенностью . Наличие разрывов и у близких родственников также повышает риск развития патологии.

- Беременные женщины . Во время беременности сетчатая оболочка пребывает в особой опасности. Если у будущей мамы есть , сахарный диабет или гипертоническая болезнь – ей необходимо особенно тщательно следить за здоровьем и регулярно являться на осмотры к офтальмологу.

- Пациенты со средней и тяжелой степенью близорукости. При миопии глазное яблоко удлиняется, а сетчатая оболочка растягивается и истончается. Из-за этого она с легкостью разрывается под действием провоцирующих факторов.

- Больные с дистрофическими изменениями сетчатки. У людей из данной группы нередко имеются дефекты сетчатой оболочки, которые со временем могут приводить к ее отслойкам или отрывам.

Какой врач занимается лечением макулярного разрыва сетчатки?

Диагностикой и лечением патологии занимаются врачи-офтальмологи. Выявив у человека заболевание, окулист отправляет его к витреоретинальному хирургу. Этот специалист еще раз осматривает пациента, проводит обследование и выполняет оперативное вмешательство.

После выздоровления человека ставят на диспансерный учет. Это значит, что ему придется регулярно являться к офтальмологу. Профилактические осмотры помогут вовремя выявить осложнения или рецидив заболевания.

Диагностика

Заподозрить болезнь можно по характерным жалобам человека. Однако для подтверждения диагноза необходимо пройти полноценное обследование. Диагностическая программа включает в себя клинические и инструментальные методы.

| Метод | Описание | Результаты |

|---|---|---|

| Визиометрия | Врач поверяет остроту зрения сначала без , а затем с коррекцией | О повреждении макулярной области говорит снижение остроты зрения, которое не поддается коррекции |

| Периметрия | Больному измеряют поля зрения. Это могут делать вручную или с помощью специального прибора | При разрывах у человека могут выявлять центральные скотомы (цветные или бесцветные пятна) в поле зрения |

| Тест Амслера | Пациенту показывают нарисованную решетку с ровными прямыми квадратами и просят оценить ее | При повреждении макулы прямые линии могут казаться больному искривленными, волнистыми или изогнутыми |

| Офтальмоскопия | Врач осматривает глазное дно человека. Для этого он может использовать офтальмоскоп или щелевую лампу с высокодиоптрийной линзой | При офтальмоскопии опытный специалист может увидеть сам дефект. Внешне он выглядит как ярко-красное пятно с четкими границами |

| Оптическая когерентная томография (ОСТ) | С помощью томографа больному делают снимок сетчатой оболочки глаза | ОСТ позволяет определить толщину сетчатки, выявить ее отек, отрыв или другие дефекты |

| Флюоресцентная ангиография (ФАГ) | Пациенту внутривенно вводят контрастное вещество, после чего делают снимок глазного дна | Ангиограмма помогает определить точный размер и локализацию дефекта |

Лечение

На сегодня не существует методов консервативного лечения для макулярного разрыва сетчатки глаза. Поэтому патологию лечат исключительно хирургическим путем. Операция, которую делают в этом случае, носит название витрэктомия.

Хирургическое вмешательство выполняют под местной анестезией. Витреоретинальный хирург делает три микроскопических разреза на глазном яблоке, через которые и проникает в его полость. Там он иссекает стекловидное тело, а вместо него вводит силиконовое масло или газо-воздушную сметь.

Как правило, хирургическое вмешательство длится не дольше 40 минут. По его окончании хирург накладывает на прооперированный глаз стерильную повязку. Пациента помещают в палату. Из больницы его выписывают через один-два дня.

Лечение народными средствами

Офтальмологи предупреждают, что лечение макулярного разрыва сетчатки глаза народными средствами опасно и может привести к тяжелым последствиям. Патологию можно вылечить только хирургическим путем, но никак не с помощью примочек, настоек и отваров.

При появлении симптомов, указывающих на разрыв сетчатки, необходимо как можно быстрее обращаться в больницу. Бывают случаи, когда исход заболевания решают считанные дни или даже часы. Поэтому ни в коем случае нельзя тратить драгоценное время на лечение народными средствами.

Восстановление после операции

В первые дни после операции пациент находится под наблюдением лечащего врача. Офтальмолог назначает ему , которые предупреждают появление нежелательных последствий и ускоряют выздоровление. В целях профилактики инфекционных осложнений больному обязательно дают антибиотики.

На протяжении первых 4–7 дней после операции пациенту рекомендуют максимально долго поддерживать положение головы «лицом вниз». Это помогает удерживать газовый пузырь в нужном месте и создает оптимальные условия для сращения краев разрыва.

В сумме восстановительный период после подобного вмешательства длится 1 месяц. По истечении этого срока человек может возвращаться к привычному образу жизни. Естественно, в будущем ему следует бережно относиться к своим глазам, избегать травм и зрительного переутомления.

Возможные осложнения

Макулярный разрыв сетчатки может осложняться ее отслоением. В этом случае перед пораженным глазом человека появляется пелена, которая застилает часть поля зрения.

Также у больного могут мелькать «молнии», световые вспышки, мушки перед глазами. Отслойка сетчатки крайне опасна, поскольку с легкость может приводить к безвозвратной слепоте.

После операции могут возникать следующие осложнения:

- ятрогенный разрыв сетчатой оболочки;

- дефекты в поле зрения;

- послеоперационное повышение внутриглазного давления;

- увеличение размеров макулярного разрыва.

Профилактика

В качестве профилактики человеку следует вести здоровый образ жизни, избегать непосильной физической работы и поднятия тяжестей. Также необходимо защищать глаза от возможных травм и переутомления. А после 50 лет нужно не реже двух раз в год посещать офтальмолога. При появлении признаков разрыва необходимо немедленно предпринимать меры.

Полезное видео про макулярный разрыв сетчатки

Разрыв сетчатки глаза в офтальмологии считается одним из самых тяжелых состояний. Патологические изменения этого элемента глаза могут привести к полной утрате зрения, поэтому важно вовремя отреагировать на симптомы.

Анатомическое строение глазного яблока

Сетчатка (ретина) – тончайшая оболочка глаза, которая служит для преобразования световых лучей в нервные импульсы. Сетчатку называют первичным анализатором зрительного нерва. Этот элемент глаза составляет 0,3-0,6 мм в самой тонкой части.

Чтобы понять причины разрыва сетчатки, нужно сначала изучить анатомию глаза. Глазное яблоко человека имеет сферическую форму.

Оболочки глаза:

- Внешняя фиброзная оболочка состоит из роговичного слоя и склеры.

- Средняя сосудистая (хориоидея) включает радужку, цилиарное тело и скопление сосудов.

- Внутренняя оболочка называется сетчаткой, она отвечает за превращение энергии света в импульсы.

Перед сетчаткой располагается – гелеобразная субстанция, заполняющая камеру глаза. С внешней оболочки импульсы передаются по нейронной цепи в кору мозга. В области зрительного нерва сетчатка соединяется с нервными волокнами.

Ретина выстилает глазное яблоко и прилегает к сосудистой оболочке, от которой получает вещества для нормального функционирования. Поэтому сосуды глаза просвечиваются сквозь сетчатку и создают красный рефлекс . Сетчатка подпитывается из центральной артерии и сосудов из сосудистой оболочки.

Ретина зафиксирована только в двух местах: вблизи диска зрительного нерва и на зубчатой линии до экватора глаза. На остальном протяжении сетчатка удерживается давлением стекловидного тела без срастания.

Макула или желтое пятно располагается в центре сетчатки. Эта область включает центральную ямку и ямочку, где концентрируются фоторецепторы и нет сосудов. Ямочка помогает воспринимать цвета и обеспечивает остроту зрения. Макула дает человеку возможность читать, а изображения, которые фокусируются в этой области, видны четко.

Что вызывает разрыв сетчатки глаза

Сетчатка – очень сложная структура, которая включает десять слоев. Один из слоев содержит фоторецепторы (палочки и колбочки), отвечающие за дневное и сумеречное зрение. Зачастую разрыв сетчатки происходит из-за нарушения ее структуры и окружающих тканей.

Частые причины разрыва сетчатки:

- . Подобное явление приводит к возникновению дырчатых разрывов. Дистрофическое повреждение сетчатки приводит к нарушению целостности периферии зрительного анализатора. Это может произойти по разным первичным и вторичным причинам, не обязательно офтальмологическим.

- Сращивание сетчатки со стекловидным телом. Разрыв сетчатки происходит в областях, которые не могут выдержать резкие движения: при изменении положения стекловидного тела оно тянет за собой ретину в местах сращения. Данное явление называют клапанным разрывом.

- Сильные травмы глаз или организма. Даже при нормальном состоянии глаз сетчатка все равно может порваться. Это происходит при сильном сотрясении, когда слой рвется в области контакта с зубчатой линией. Удар, которой способен порвать здоровую сетчатку, характерен для ДТП, падения с большой высоты, производственных ситуаций.

Когда сращение стекловидного тела и сетчатки происходит к области макулы, возникают клапанные разрывы, но на этом участке они несут гораздо большую опасность. В этом случае требуется срочное лечение, иначе пациент может быстро и навсегда лишиться зрения.

Симптоматика разрыва сетчатки

Опасность данного явления заключается в том, что первое время оно никак не проявляется или дает незначительные симптомы, на которые редко обращают внимание. При наличии даже одного слабовыраженного симптома нужно немедленно обратиться к офтальмологу.

Признаки разрыва сетчатки:

- Мелкие вспышки перед глазами, которые напоминают удары молнии. Симптом усиливается при плохом освещении.

- Наличие мелькающих темных точек, линий и пятен.

- Внезапное снижение остроты зрения.

- Размытость объектов вне зависимости от дальности из расположения.

- Эффект пленки на глазах.

- Возникновение темных пятен, которые затемняют поле зрения. Обычно пятно одно, но может иметь разные размеры и располагаться в любом месте. Разрастание этого пятна свидетельствует об увеличении разрыва.

Подобная симптоматика может указывать на разрыв сетчатки или даже начальную стадию отслойки сетчатки. Примечательно, что чаще всего дискомфорт возникает уже при отслойке, поскольку у разрыва нет конкретной симптоматики.

Возникновение черного участка в поле зрения свидетельствует о том, что начался процесс отслаивания ретины. В слепой области зрительные клетки уже утратили способность передавать информацию в мозг. Чем дольше сетчатка будет отслаиваться, тем меньше останется шансов восстановить зрительную функцию.

Последствия разрыва ретины

Самым опасным последствием разрыва ретины можно считать ее отслойку. При этом теряется контакт между сетчаткой и питающей ее сосудистой оболочкой. Без связи с кровеносными сосудами сетчатка быстро отмирает, поэтому при отсутствии срочного лечения можно безвозвратно ослепнуть.

Как одно из тяжелых осложнений разрыва можно выделить рубцевание сетчатки. Это чревато стягиванием оболочки к точке дефекта, что повышает риск отслойки здоровых участков. При наличии разрыва нередко происходят кровотечения. В этом случае начинает формироваться гематома, которая провоцирует отслаивание ретины на всем ее протяжении.

Когда возникают признаки разрыва или отслойки сетчатки, следует немедленно обратиться за помощью. Подобные явления требуют неотложного лечения, иначе неминуемо произойдет потеря зрения. При выборе терапии разрыва врач должен учитывать стадию и тип патологического процесса.

Диагностика разрыва и отслойки сетчатки

Своевременная диагностика и лечение разрыва повышают шансы на восстановление сетчатки и сохранение зрения. Застарелые же дефекты лечатся с трудом, даже операции часто оказываются неэффективными.

Подтвердить разрыв сетчатки можно при помощи , биомикроскопии (осмотр глазного дна щелевой лампой), сонографии и УЗИ глаз. После установления диагноза врач уточняет локализацию дефекта, а также его размеры и давность. Эти показатели будут определять методику лечения.

Ранняя диагностика разрыва сетчатки затруднительна, но имеет первостепенное значение. В процессе обследования пациента обычно прибегают к таким методам:

- визометрия (измерение остроты зрения);

- офтальмоскопия (осмотр глазного дна);

- периметрия (изучение полей зрения);

- биомикроскопия (оценка переднего отрезка глазного яблока);

- (измерение внутриглазного давления);

- определение энтоптических феноменов.

При необходимости также назначают:

- ультразвуковое сканирование в В-режиме;

- лабораторные тесты.

Важное значение при диагностике разрыва следует уделить офтальмоскопии. Она покажет отслойку при ее наличии и позволит оценить степень протяжения дефекта, оценить состояние макулы и найти места разрыва. Рекомендуется комбинировать методики осмотра глазного дна, чтобы получить всю информацию о состоянии сетчатки. Многократные осмотры глазного дна позволяют обнаружить разрыв сетчатки и выбрать технику лечения.

Также стоит провести исследования энтоптических феноменов. Они помогают определить наличие отслойки при помутнении хрусталика или кровоизлиянии в стекловидное тело (состояния, при которых невозможно изучить глазное дно). В этих случаях также назначают УЗИ в В-режиме.

При подозрении на отслойку иногда назначают электрофизиологические тесты, которые позволяют оценить функциональность сетчатки. Лабораторные тесты нужны перед хирургическим вмешательством (анализ крови и мочи, проверка на ВИЧ, гепатит и сифилис, рентгенограмма груди и носа). Перед операцией нужно также получить разрешение терапевта, стоматолога и отоларинголога.

В случае быстрого прогрессирования отслойки необходима экстренная госпитализация пациента ввиду риска повреждения макулярной области. Госпитализация не требует проводить все тесты, достаточно анализа крови. Это повышает риск осложнений, но ускорит операцию.

Хирургическая коррекция разрыва сетчатки

Когда разрыв сетчатки не сопровождается отслойкой, чаще всего для коррекции патологии рекомендуется проводить лазерную коагуляцию. Во время операции дефективный участок изолируют и блокируют распространение разрыва, в особенности на интактные участки. Аналогично работает криохирургическая терапия, только в процедуре используют не высокотемпературный лазер, а низкие температуры.

Если разрыв сетчатки сочетается с отслойкой, хирургическое ограничение малоэффективно, в особенности, когда дефект находится в области макулы. Осложненное повреждение требует дополнительного давления на сетчатку во время операции.

Подобный эффект можно осуществить при помощи . Эта процедура подразумевает замену стекловидного тела на «тяжелую воду». Вещество помогает прижимать сетчатку к сосудистой оболочке. Подобная процедура – пломбирование склеры при помощи силиконовой губки. Пациенты с разрывом сетчатки даже после лечения должны регулярно проходить осмотры у офтальмолога, ведь эта патология часто рецидивирует.

Процедура коагуляции проводится при дистрофии сетчатки, а также сосудистых дефектах, которые обусловлены развитием опухоли. Операция позволяет предотвратить отслоение сетчатки и остановить дистрофию глазного дна.

Хирургическое лечение выступает единственным верным при разрыве ретины. Лазерная коагуляция является амбулаторной процедурой, для которой достаточно местной анестезии. Она занимает примерно 20 минут, а после осмотра пациент может отправляться домой. Операция безопасна для людей разного возраста, не вредит сердечно-сосудистой и другим системам.

Лечение подразумевает использование лазера, который повышает температуру тканей и вызывает их коагуляцию (свертывание). Этот принцип обеспечивает бескровность операции.

При лечении разрыва сетчатки используют высокоточный лазер. Он создает сращения между этой и сосудистой оболочками, а для фильтрации излучения в глаз вставляют специальную линзу. Ход операции отслеживается через микроскоп.

Преимущества лазерной коагуляции:

- отсутствие необходимости вскрывать глазное яблоко;

- бескровность, соответственно, предотвращение инфицирования;

- местное капельное обезболивание;

- оперативность;

- быстрое восстановление.

Криокоагуляция разрыва сетчатки

Криотерапия сетчатки позволяет создать хориоретинальный очаг при помощи низких температур. Результат лечения имеет аналогичные свойства, что и лазерная коагуляция.

Крикоагуляция проводится в амбулаторных условиях с применением местной капельной анестезии. Процедуру проводят криоаппликатором, который позволяет воздействовать на овальные участки (6 на 2 мм). Сначала аппликатор погружают в жидкий азот (-196°С).

Сверхнизкие температуры при оперировании органов зрения обеспечивают хорошую проникающую способность. Криотерапия не влияет на мышечные волокна и склеру.

Витрэктомия при отслойке сетчатки

Витрэктомия – микрохирургическая операция, которая заключается в удалении стекловидного тела глазного яблока. Показаниями к операции выступают такие патологии: натяжение, отслойка или разрыв сетчатки, кровоизлияние и спровоцированное ею ухудшение зрения, наличие инородного тела, травмы, помутнение стекловидного тела, пролиферативная .

Витрэктомия подразумевает постепенное удаление стекловидного тела при помощи тончайших инструментов. После удаления элемента чаще всего дополнительно проводят лазерную эндокоагуляцию сетчатки. Врач удаляет фиброзную и рубцовую ткань, расправляет сетчатку и убирает образовавшиеся отверстия. Чтобы восстановить давление в глазу, вместо стекловидного тела вводят сбалансированный солевой раствор, газ или масло из силикона.

Доверять витрэктомию можно только опытному хирургу-офтальмологу. Желательно, чтобы врач специализировался на микрохирургическом лечении сетчатки.

Зачастую операцию делают амбулаторно, хотя иногда все-таки требуется госпитализация пациента. Обычно процедура занимает 1-3 часа под местным или общим обезболиванием. После витрэктомии требуется некоторое время держать голову в определенном положении, но в целом реабилитация не требует больших усилий.

Возможные осложнения:

- повышение внутриглазного давления;

- продолжительные кровотечения;

- отек роговичного слоя;

- рецидив отслойки;

- инфекция органов зрения.

Зачастую витрэктомия является единственным способом сохранить зрение при разрыве и отслойке сетчатки. Операция позволяет остановить распространение патологии и даже восстановить зрительную функцию при тракционной отслойке. Однако этот метод будет эффективен только в том случае, если дефект не коснулся макулы и сохранилось центральное зрение.