Для чего нужны легкие человеку. Лёгкие

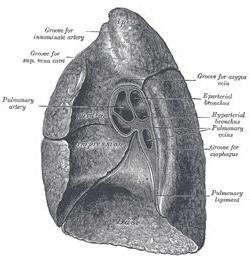

Места перехода поверхностей легких одна в другую называются краями. Легкое имеет два края: нижний край, margo inferior , и передний край, margo anterior .

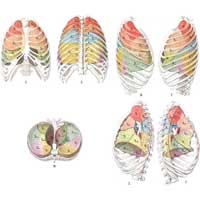

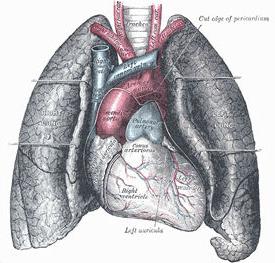

Легкое состоит из долей, lobi : правое – из трех, левое – из двух (рис. , , , ). В соответствии с этим в левом легком имеется одна косая щель, fissura obliqua , – глубокая борозда, делящая его на верхнюю и нижнюю доли, lobus superior et lobus inferior . В правом легком две междолевые борозды, из которых верхняя получила название горизонтальной щели (правого легкого), fissura horizontalis (pulmonis dextri) . Эти борозды делят его на три доли: верхнюю, среднюю и нижнюю, lobus superior, lobus medius et lobus inferior . В глубине борозд определяется междолевая поверхность, facies interlobaris. Борозда между долями левого легкого проецируется на грудную клетку как линия, соединяющая остистый отросток III грудного позвонка с передним концом костной части VI ребра. Борозды долей правого легкого проецируются на грудную клетку следующим образом: верхняя междолевая щель, являясь границей между верхней и средней долями, соответствует ходу IV ребра от средней подмышечной линии, linea axillaris media , к грудине. Нижняя щель, являясь границей между средней и нижней долями спереди и верхней и нижней сзади, проходит по линии, соединяющей остистый отросток III грудного позвонка с хрящом VI ребра по срединно-ключичной линии, linea medioclavicularis .

Внутреннее строение лёгких

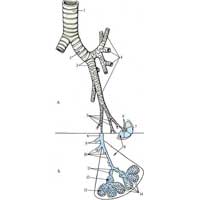

Каждый из главных бронхов, вступая через ворота легких в соответствующее легкое, ветвится на долевые бронхи.

Правый бронх дает три долевых бронха, bronchio lobares , из которых один следует выше артерии, а два других – ниже артерии. Левый бронх дает два долевых бронха, располагающихся под артерией.

Каждая из ветвей приносит воздух к долям легких. Долевые бронхи в свою очередь делятся на сегментарные бронхи, bronchi segmentales . Каждый сегментарный бронх как в правом, так и в левом легком дихотомически делится, при этом ветви бронхов уменьшаются в диаметре и становятся мелкими бронхами; таких ветвлений насчитывается 9-10 порядков. Мелкие разветвления диаметром около 1 мм – бронхиолы, bronchioli (см. рис. ).

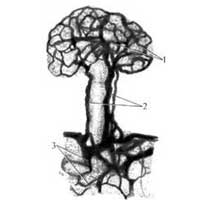

Вся система бронхов от главного до бронхиол составляет бронхиальное дерево, arbor bronchialis , которое служит для проведения потока воздуха при дыхании. Дальнейшее ветвление бронхиол составляет альвеолярное дерево, arbor alveolaris (см. рис. ).

По мере ветвления бронхов изменяется строение их стенок. Если в главных бронхах хрящевой остов занимает в среднем 2/3 окружности, то в стенки более мелких бронхиальных ветвей включены лишь незначительной величины, различные по форме хрящевые бляшки. По мере уменьшения хрящевой ткани в стенке бронхиальных ветвей увеличивается масса соединительной ткани. Бронхиолы лишены хрящевой ткани. В стенке бронхиол имеются спиральные гладкие мышечные волокна.

Внутренняя поверхность ветвей бронхиального дерева выстлана слизистой оболочкой, покрытой многорядным реснитчатым эпителием, переходящим постепенно в многорядный кубический, и, наконец, в терминальных бронхиолах в однослойный кубический реснитчатый; содержит значительное количество слизистых бронхиальных желез, glandulae bronchioles (см. рис. ). В бронхиолах железы отсутствуют.

Бронхиолы подходят ко вторичным легочным долькам, lobus pulmonis secundarius , которые отделены друг от друга соединительнотканными перегородками. Внутри каждой дольки подходящие к ним бронхиолы делятся на 18-20 бронхиол 2-3-го порядка, а последние в свою очередь делятся на дыхательные бронхиолы, bronchioli respiratorii . Дыхательные бронхиолы приносят воздух к участкам легкого, называемым легочными ацинусами, acini pulmonares (структурная единица легкого), число которых в одном легком достигает 15000.

В пределах ацинуса дыхательные бронхиолы ветвятся на бронхиолы 2-3-го порядка, а последние дыхательные бронхиолы дают 2-9 альвеолярных ходов, ductuli alveolares , стенка которых выпячивается пузырьками – альвеолами легких, alveoli pilmonis . Альвеолярные ходы заканчиваются альвеолярными мешочками, sacculi alveolares . Альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки, принадлежащие одной дыхательной альвеоле последнего порядка, составляют первичную дольку. Общее количество альвеол в каждом легком насчитывает от 300 до 350 млн., а общая площадь их дыхательной поверхности составляет до 80 м 2 .

Стенка альвеолярных ходов выстлана однослойным кубическим реснитчатым эпителием и содержит эластические волокна. Альвеолы легкого выстланы однослойным плоским (дыхательным) эпителием. Альвеолы окружены густой сетью капилляров.

Таким образом, паренхима легкого состоит из системы ветвящихся воздухоносных трубок (бронхи, их ветви, бронхиолы, альвеолы) и ветвящихся кровеносных сосудов (артерии и вены), лимфатических сосудов и нервов. Все эти образования связаны между собой соединительной тканью (см. рис. ).

Иннервация : plexus pulmonales anterior et posterior, образованные nn. vagi et tranci sympathici.

Кровоснабжение : rr. bronchiales (из aorta thoracica, a. subclavia). Венозная кровь оттекает по vv. bronchiales в v. azyca и v. hemiazyca, частично благодаря анастомозам в притоки vv. pulmonales. Лимфатические сосуды отводят лимфу к nodi lymphatici bronchopulmonales (tracheobronchiales superiores et inferiores), mediastinales anteriores et posteriores (juxtaesophageales pulmonales).

Один из тех комплексов органов, которые являются жизненно важными для человека и животных. Она напрямую связана с другой системой, вместе они обеспечивают доставку кислорода к тканям тела. Речь идет о сердечно-сосудистой. Последняя включает в себя сердце, выполняющее насосные функции, и сосудистую сеть, пронизывающую все органы и ткани. Строение кровеносной системы человека таково: имеется неисчислимое множество сосудов, сформированных по одному и тому же типу. Это, по сути, трубки, проводящие кровь. Выделяют три их типа, они различаются функциями и строением. Это артерии, несущие кровь, насыщенную кислородом, от сердца, вены, доставляющие богатую углекислым газом кровь в сердце, и капилляры — тончайшие сосуды тканевого газообмена.

Система органов дыхания

Строение дыхательной системы человека и других млекопитающих следующее: она состоит из воздухоносных путей, функцией которых является доставка воздуха, и специальных органов — легких, которые обеспечивают газообмен. Воздухоносные пути — это трубки разного диаметра, проводящие воздух к легким и от них. Строение легких человека полностью соответствует выполняемой ими функции. Их задачей является обеспечение обмена газов между вдыхаемым воздухом и кровью.

Макроскопическое строение легких человека

Эти органы парные, расположены в грудной полости. Они вместе с находящимся между ними сердцем защищены сзади позвоночником, спереди — грудиной, и со всех сторон — ребрами. Правое легкое немного короче и шире, чем левое. Оба органа поделены на доли (слева их две, а справа — три) глубокими, вдающимися в ткань щелями. Место вхождения крупных артерий, бронхов и вен в легкое называется воротами и располагается на внутренней стороне каждого из них. Снаружи органы покрыты тонкой оболочкой — плеврой, она представляет собой два листка, один из которых сращен с костным скелетом грудной клетки, другой — с поверхностью легких. Между ними имеется щелевидная полость, необходимая для того, чтобы осуществлялось движение органов при вдохе и выдохе.

Эти органы парные, расположены в грудной полости. Они вместе с находящимся между ними сердцем защищены сзади позвоночником, спереди — грудиной, и со всех сторон — ребрами. Правое легкое немного короче и шире, чем левое. Оба органа поделены на доли (слева их две, а справа — три) глубокими, вдающимися в ткань щелями. Место вхождения крупных артерий, бронхов и вен в легкое называется воротами и располагается на внутренней стороне каждого из них. Снаружи органы покрыты тонкой оболочкой — плеврой, она представляет собой два листка, один из которых сращен с костным скелетом грудной клетки, другой — с поверхностью легких. Между ними имеется щелевидная полость, необходимая для того, чтобы осуществлялось движение органов при вдохе и выдохе.

Внутреннее строение легких человека

В соответствии с делением внутрилегочных бронхов они подразделяются, как уже было сказано, на доли. Далее воздухоносные пути продолжают ветвиться каждый на два (дихотомически). Следующими после долей подотделами органа являются сегменты. Сегментарные бронхи, продолжая деление, дают начало дольковым. Они, в свою очередь, ветвятся на множество конечных бронхиол, в отличие от всего остального “дерева” воздухоносных путей последние не содержат в стенках хряща и желез. Следующие ответвления - дыхательные бронхиолы. Они относятся уже к отделу, обеспечивающему газообмен, в их стенках имеются альвеолярные пузырьки. Комплекс их и альвеолярных ходов, отходящих от одной бронхиолы (дыхательной), называется ацинусом.

Микроскопическое строение легких человека: аэрогематический барьер

Каждая мельчайшая структурная единица органа содержит большое количество альвеолярных мешочков. Как устроены последние? Они представляют собой тонкую мембрану, которая со стороны легких выстлана одним слоем эпителиальных клеток. С другой стороны к этой мембране плотно прилегает кровеносный капилляр. Через эту структуру (аэрогематический барьер) осуществляется газообмен: кислород из воздуха поступает в кровь, а углекислый газ — наоборот, в легочные альвеолярные мешочки и выводится наружу.

Легкие обеспечивают воздухоносную и респираторную функции. В эмбриогенезе они формируются из выпячивания вентральной стенки передней кишки.

Легкое – это компактный орган, состоящий из стромы и паренхимы.

Строма представлена капсулой, покрытой серозной оболочкой (легочной плеврой), и соединительнотканными прослойками, разделяющими паренхиму органа на дольки.

Паренхима включает систему бронхиального дерева (воздухоносный отдел) и систему ацинусов (респираторный отдел).

Бронхиальное дерево состоит из главных, крупных, средних, малых бронхов и концевых бронхиол.

Система ацинусов слагается из альвеолярных бронхиол, альвеолярных ходов и альвеолярных мешочков.

Стенка крупных и средних бронхов включает слизистую, волокнисто-хрящевую и адвентициальную оболочки. С уменьшением диаметра бронхов происходит постепенное упрощение их строения.

Главные и крупные бронхи 1-го порядка построены, как и трахея. Воздух, попадающий в крупные бронхи, заполняет их целиком, поэтому в них отсутствуют механизмы регуляции воздушного потока: кольца гиалинового хряща замкнуты, гладкой мышечной ткани нет.

В средних бронхах идет процесс редукции волокнисто-хрящевой оболочки с распадом гиалинового хряща на отдельные пластинки, и тогда в слизистой оболочке появляются пучки гладких миоцитов.

В малых бронхах хрящевые пластинки полностью отсутствуют, мышечный слой слизистой оболочки становится сплошным. Слизистая оболочка сохраняется до альвеол. В ней постепенно исчезают железы. Идет процесс упрощения эпителия слизистой – из однослойного многорядного он становится двухрядным, а в концевых бронхиолах – однослойным однорядным реснитчатым. Мышечная ткань заменяется эластическими волокнами.

В структурах ацинусов максимально истончается слизистая оболочка, эпителий теряет реснички, приобретая кубическую, а затем и плоскую формы. Стенка альвеол имеет минимальное число слоев и элементов: состоит из респираторного (однослойный плоский) эпителия, лежащего на базальной мембране, и очень тонкой, не сплошной собственной пластинки в виде сети коллагеновых и эластических волокон.

Респираторный эпителий альвеол представлен альвеолоцитами 1-го и 2-го типа. Альвеолоциты 1-го типа – респираторные – обеспечивают газообмен. Альвеолоциты 2-го типа – крупные, овальной формы, вырабатывают на поверхность альвеол пленку мембранного строения из фосфолипидов, белков и углеводов, называемую сурфактантом. Он препятствует спадению альвеол при выдохе и выполняет барьерную защитную функцию. В стенку альвеол встроены фиксированные альвеолярные макрофаги, а в интерстиции постоянно обнаруживаются гистиоциты и лимфоциты.

Вопрос 26. Строение и функции почки.

Функции почек:

1. выведение из организма продуктов обмена веществ;

2. регуляция водно-солевого обмена;

3. поддержание кислотно-щелочного равновесия;

4. выработка гормонов ренина (повышает кровяное давление) и эритропоэтина (регулирует процессы кроветворения).

Почка – это парный компактный орган, состоящий из стромы и паренхимы.

Строма образована капсулой из плотной неоформленной соединительной ткани и прослойками рыхлой соединительной ткани, разделяющими паренхиму на дольки.

Паренхима органа образована почечными канальцами двух типов - мочеобразующими и мочевыводящими, которые формируют корковое и мозговое вещества.

Корковое вещество располагается по периферии, состоит из почечных телец (сосудистый клубочек, погруженный в капсулу мочеобразующих канальцев, извитых канальцев нефронов и мозговых лучей (пучки собирательных трубок).

Мозговое вещество представлено мочевыводящими канальцами и прямыми отделами (петли Шумлянского-Генле) юкстамедуллярных нефронов.

Прямые канальцы, идущие из мозгового вещества в корковое для принятия мочи из мочеобразующих трубочек, и образуют мозговые лучи.

Морфофункциональной единицей паренхимы почки является нефрон (1-4 млн).

Нефрон – это слепоначинающаяся, неветвящаяся трубка, слепой конец которой взаимодействует с сосудистым клубочком, состоящим из приносящей и выносящей артериол и чудесной капиллярной сети между ними. Совокупность сосудистого клубочка и двух листков капсулы формируют почечное тельце. Нефрон имеет сложный извитой ход и состоит из нескольких отделов:

а) капсулы сосудистого клубочка (Боумена-Шумлянского);

б) проксимального извитого отдела;

в) проксимального прямого отдела;

г) тонкого отдела;

д) дистального прямого отдела;

е) дистального извитого отдела.

Проксимальный прямой, тонкий и дистальный прямой отделы формируют петлю нефрона (петля Шумлянского-Генле).

Капсула образована однослойным плоским эпителием. Клетки внутреннего листка (подоциты) имеют ветвящиеся отростки, которыми они охватывают капилляры сосудистого клубочка. Через стенку капилляров (эндотелий пористый) и щели между отростками подоцитов осуществляется фильтрация плазмы крови и образование первичной мочи.

Стенка проксимального отдела сформирована из высоких кубических эпителиоцитов с щетковидной каемкой из микроворсинок на апикальных полюсах, обеспечивающих обратное всасывание (реабсорбцию) молекул органических веществ.

В тонком отделе эпителий плоский, в дистальном – кубический без микроворсинок. В петлях Шумлянского осуществляется реабсорбция воды и минеральных солей.

Дистальные отделы обеспечивают окончательное формирование мочи за счет всасывания воды.